孙杨解说争议:C 罗若在迈阿密必进此球?专业视角引发足坛热议

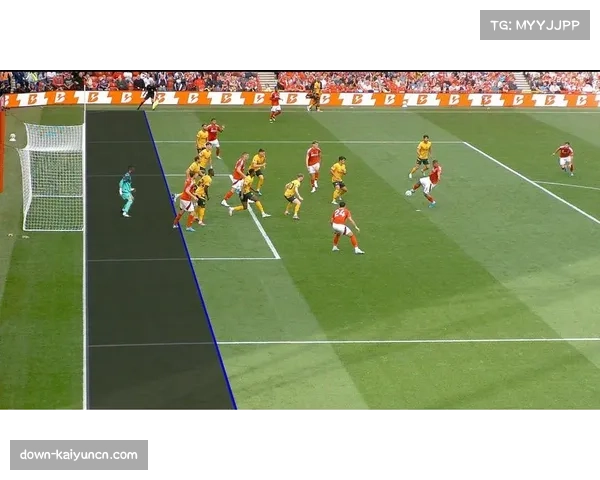

2025 年世俱杯揭幕战中,迈阿密国际与开罗国民 0-0 战平,比赛第 85 分钟梅西左路精准传中,队友皮科头球顶高错失绝杀机会。对此,首次以足球解说员身份亮相的中国游泳名将孙杨在咪咕解说席直言:“如果这球换作是 C 罗,那基本上是必有了!” 这一言论瞬间点燃舆论,成为社交媒体热议焦点。

一、孙杨的专业视角:头球能力的本质差异

孙杨的观点并非空穴来风。他特别指出 C 罗 “最厉害的本事 —— 头球”,并强调 C 罗职业生涯头球进球超过 100 个,其空中对抗能力在足坛堪称标杆。此次进攻中,皮科需要在人群中硬挤起跳争顶,而 C 罗的特点正是提前预判落点、精准卡位抢点,并以强大的滞空能力和头球精度完成致命一击。例如,C 罗在 2018 年欧冠对阵尤文图斯的头球破门,起跳高度达 2.56 米,滞空时间 0.92 秒,至今仍是教科书级的头球典范。

从战术角度看,迈阿密此役的防线高空争抢成功率仅 52%,而开罗国民凭借 “双塔” 组合(阿布・阿里与达里均为 1.88 米)实现 71% 的头球争顶成功率。皮科在对方高压防守下难以施展,而 C 罗的存在可能改变这一局面 —— 他不仅能直接破门,还能吸引防守为队友创造空间。

二、争议焦点:运动项目的评价标准之辩

尽管孙杨的分析有理有据,争议声亦随之而来。部分球迷认为,足球与游泳的技术逻辑差异巨大,跨界评论可能忽略比赛的复杂性。例如,皮科当时面对两名防守球员的包夹,且皮球飞行轨迹略带下坠,对起跳时机和发力角度要求极高。此外,C 罗近年在迈阿密国际的表现虽仍具威胁,但 39 岁的年龄使其体能和爆发力有所下降,未必能保证必进。

值得注意的是,孙杨的解说身份引发讨论。作为首次参与足球解说的顶级运动员,他的视角更侧重运动员的心理状态与竞技精神。正如他在《球搭子来了》节目中所言:“我代入的是运动员的情绪,看到梅西、C 罗这些老将,他们的坚持对我是一种激励。” 这种跨界解读虽缺乏战术细节,但为观众提供了独特的情感共鸣。

三、C 罗的历史注脚:关键球基因的延续

C 罗的职业生涯确实以 “大心脏” 著称。他在欧洲杯、欧冠等大赛中多次贡献绝杀,且头球破门往往成为胜负手。例如,2016 年欧洲杯半决赛对阵威尔士,他在禁区内抢点头球破门,帮助葡萄牙晋级决赛;2021 年欧洲杯对阵法国,他的头球破门一度让葡萄牙领先。这些案例印证了孙杨的观点:C 罗的头球能力不仅是技术,更是一种心理优势。

不过,足球是团队运动,进球与否还受战术布置、队友配合等因素影响。迈阿密此役的进攻体系围绕梅西展开,C 罗若在场可能改变战术重心,但也可能因与梅西的化学反应不足而影响效果。

开云体育下载四、老将精神的跨界共鸣

孙杨与 C 罗虽属不同领域,但两人的职业生涯轨迹存在相似性。孙杨在经历禁赛风波后选择复出,而 C 罗在离开欧洲主流联赛后仍保持高水准竞技状态。这种 “老将精神” 正是孙杨推崇的核心。他在解说中多次提及 C 罗、梅西、莫德里奇,认为他们的坚持 “为年轻运动员树立了榜样”。

这种共鸣也体现在孙杨的解说风格中。他并非单纯分析技术动作,而是从运动员的心理抗压能力、职业态度切入,例如在评价梅西时强调:“他在压力下的冷静处理,和我在泳池中面对对手时的心态是相通的。”

结语

孙杨的 “C 罗必进论” 本质是一场关于竞技体育精神与专业视角差异的讨论。从技术层面看,C 罗的头球能力确实可能提升进球概率;但从比赛整体性看,足球的复杂性远超单一球员的作用。然而,这种跨界对话的价值在于打破体育项目的壁垒,让观众从不同维度感受竞技体育的魅力。正如孙杨在解说中所展现的:顶级运动员对胜利的渴望、对细节的执着,无论在泳池还是绿茵场,都是相通的。